兵团日报多版联动聚焦兵团文旅产业:让更多疆外游客领略兵团更多的美

“跟着我们,领略兵团更多的美”

——兵青旅助力兵团文旅产业发展纪略

游客在游览九师一六一团小白杨哨所时合影留念(资料图片)。兵团中国青年旅行社有限公司 供图

游客在阿勒泰地区吉木乃县草原石城景区游览时合影留念(资料图片)。 兵团中国青年旅行社有限公司 供图

吹吹塔克拉玛干的风,看看阿拉尔的红枣园,逛逛石河子的新疆兵团军垦博物馆,尝尝昆玉的烤全羊和红柳烤肉……近年来,兵团文旅频频“亮剑”,以独特魅力吸引着天南海北的游客。

“大漠孤烟驼铃远,绿洲新城故事多”。统计数据显示,2024年,兵团累计接待游客4114.28万人次,实现旅游收入200.07亿元,同比分别增长13.16%和15.05%。对于兵团,游客有多向往?让我们通过兵团中国青年旅行社有限公司(以下简称“兵青旅”)的成长故事一探究竟。

多元旅游业态实力“圈粉”

“欢迎体验军垦战士的一天!”3月12日清晨,八师一五二团军垦第一连景区迎来一批特殊的“新兵”——兵青旅石河子分公司组织的旅行团成员们身着老式军装,在嘹亮的军号声中开始沉浸式体验军垦生活。

青石磨盘旁,游客王伯光和同伴合力推动磨杆,那些浸泡得胀鼓鼓的黄豆随着石磨转动一点儿一点儿从磨眼中沉下去,化作乳白浆液流出。“我以前在纪录片里见过这种传统工艺,觉得挺有趣,今天上手后发现,要磨均匀真不容易!”

随着指导员的讲解,游客们依次体验了滤渣、煮浆、点卤等工序,当亲手制作的豆腐成型时,人群中发出欢呼声。炊事班老班长笑道:“当年军垦战士就是靠着石磨,在戈壁滩上做出了兵团人的第一块豆腐。”

移步换景,垦荒训练场里热火朝天。游客们分组进行“开荒竞赛”,铁锹翻飞间模拟出当年军垦战士拓荒场景,射击体验区里几位青年在“教官”指导下完成人生第一次步枪打靶,体验编草绳、捆芦苇的都市白领直呼“比在办公室里敲键盘费劲多了”。

随着“非遗+红色旅游”持续升温,兵青旅石河子分公司推出红色精神两日游线路。该线路一经推出,即收获上百个家庭报名,成为兵团红色研学游的新热点。文化味十足,体验感直接拉满,深受疆内外游客追捧。

兵青旅石河子分公司自2012年成立以来,一直主做八师石河子市旅游市场业务。“现在旅游不再‘非旅行社不可’,要想有所突破,旅游线路必须常做常新。”兵青旅石河子分公司总经理毕晓岚说,“兵团多元的旅游业态,为旅行社更新旅游‘菜单’提供了丰富的‘食材’,希望有更多游客跟着我们,领略兵团更多的美。”

有好看的,更有好吃的。3月13日上午,休整一晚上的旅行团成员们“满血复活”,走进八师石河子市感受烟火气息,细品军垦饮食。“您这里有上了央视的凉皮吗?”四川游客王璐问道。

2024年4月,八师石河子市党委副书记、八师师长,石河子市人民政府党组书记、市长葛志辉做客央视财经《对话》栏目,在节目中推介了石河子凉皮,让这种兵团美食火了一把。

排队、点菜、落座,大快朵颐。“石河子用地道美食留住了我的胃,也留住了我的心。”王璐满足地说。

“公司成立初期,我们推出的兵团旅游线路上主要是自然风光型景区,白沙湖景区、怪石峪景区等是热门首选。”毕晓岚说,现在兵团文旅新场景、新业态、新产品层出不穷,给旅行社业务版图带来了新变化。她告诉记者,兵青旅石河子分公司去年承接游客达5000多人次。

好政策好服务真心“宠粉”

3月15日16时许,兵青旅的旅游大巴缓缓驶入十师一八五团三连停车场。车刚停稳,游客就迫不及待地走下车。

百湖之城,向阳花开。“现在,十师北屯市的白沙湖景区是游客热门打卡地。去年旅游旺季,兵青旅有过一天50多辆旅游大巴载着游客到这里的纪录。”清点完游客人数,到游客中心取上票,带领游客进入景区后,兵青旅导游李婷婷说。

兵青旅的旅游大巴为啥爱来十师北屯市?这得益于该师市一项撬动性政策。自2024年起,十师北屯市实施了一系列奖补政策,激发了旅行社的积极性。

“既给兵团旅游市场添了一把火,也给了我们真金白银的实惠,这是一项互惠互利的好政策。”李婷婷说,去年,兵青旅发往十师北屯市的旅游大巴有近千辆。

宠粉不仅要有好政策,还要有好服务。当了十几年导游,李婷婷明显感觉到这几年兵团各景区越来越拼服务,游客体验度持续提升。

步入白沙湖景区,游客集散中心的建筑格外引人注目,这是景区为游客专门打造的爱心服务驿站。站内设施一应俱全,免费为游客提供白开水,医药箱、微波炉等便民物品,满足游客需求。针对老人与孩童,驿站还专门配备了轮椅、童车,外设的休憩座椅让游客疲惫的旅途多了一丝惬意。

“服务细节做到极致,让人惊喜又暖心!”来自昌吉回族自治州的游客刘国涛道出了许多游客的心声。景区工作人员小刘对此深有感触:“这些细微服务看似简单,却为景区赢得点赞,成为提升软实力的关键。”正如她常对游客说的:“这里的美不仅有白沙湖的自然风光,还有景区细致服务带来的温馨体验。”

“小小服务获得游客大大点赞,值!”李婷婷说,她在旅游大巴上给游客介绍兵团旅游线路时,开场白经常是“壮美兵团欢迎您”,满车游客跟着一起喊。在她看来,这里的美不只是景色美,还有服务美,让游客心里美。

深耕旅游市场持续“涨粉”

业态丰富、政策给力,今年,兵青旅加快了开拓兵团旅游市场的节奏。工作人员马不停蹄地赶往多个景区踩点,筛选性价比高的宾馆、酒店……今年春节前,兵青旅兵团产研部负责人李鸿雁就开始到兵团各师市考察旅游市场,兵青旅新策划的踏青赏花游线路将于3月底推出。这是兵青旅第一次涉足四师可克达拉市旅游市场。这条线路串联起八师石河子市、五师双河市等,既有红色展馆,又有古道温泉,还有自然风光,能够满足游客多元需求。

“四师可克达拉市是一座独具魅力的城市,有诗意的风光、炽热的人文,今年,我们准备多推出几条旅游线路,争取每条线路都把该师市的风光串联进去。”李鸿雁说,这几年,兵青旅围绕“坐着火车游兵团”和“沿着公路游兵团”两个品牌,开发的旅游线路越来越多,涉足地域也越来越广,已在兵团多个师市布局。

跟着热度走,这几年,李鸿雁格外关注兵团旅游产业发展大会。她说,每一次大会都会推出极具吸引力的爆款旅游线路,成为游客出游的新选择。

专注新疆和兵团旅游市场,慢慢做出影响力。去年,李鸿雁多次受邀参加兵团师市组织的旅游推介活动,有不少师市主动寻求合作,希望助力拓展师域旅游市场,五师双河市便是其中之一。

五师双河市的怪石峪景区是国家4A级景区,地处阿拉套山支脉沙拉套山山麓,景区被10多条南北和东西走向的山泉溪流切割,以一条东西走向的溪流为主游览线路。景区内有大象取食、石猴母子、狮身人面岩、孔雀开屏等众多惟妙惟肖的象形怪石。

目前,兵青旅已经和白沙湖景区、怪石峪景区、新疆兵团军垦博物馆等兵团多家景区达成合作协议。2024年,兵青旅为兵团稳定输送游客两万多人。

“兵团旅游市场潜力巨大,值得深挖。”谈及未来发展,李鸿雁信心满满。她说,今年将在巩固原有市场基础上,实现旅游线路师市全覆盖,让更多疆外游客领略兵团更多的美。(兵团日报全媒体记者朱丹丹)

十四师一牧场绘就文旅融合新图景

昆仑铺长卷 牧野写诗行

游客在十四师一牧场星空驿站景区油菜花海内拍摄短视频(资料图片)。 兵团日报全媒体记者 阿热依·热依哈巴提 摄

在十四师一牧场第十一届昆仑山大峡谷旅游文化嘉年华文创产品展览区,游客在购买文创产品(资料图片)。 兵团日报全媒体记者 阿热依·热依哈巴提 摄

走进十四师一牧场,就像走进了一幅美丽的画卷,满目皆是风景。远远望去,巍峨昆仑横亘天际,山顶上皑皑白雪在春日暖阳下晶莹剔透,闪耀着圣洁的光芒。山腰处冰雪消融,汇成涓涓细流,滋润着山脚下的草原。近处一望无际的草原上,羊群仿佛天上的云朵落入了凡间。它们悠闲地漫步着,时而低头觅食,时而追逐嬉戏,为这幅静谧的画卷增添了无限生机与活力。

一牧场位于昆仑山北麓,地处塔克拉玛干沙漠以南,三面环山,上连雪线,下连戈壁,拥有126万亩天然草场和万亩饲草基地。近年来,一牧场凭借得天独厚的自然资源和深厚的文化底蕴,通过科学规划、生态治理、文化挖掘和援疆支持,走出了一条文旅融合发展的新路径。如今,一牧场正与和田地区携手,全力创建国家5A级旅游景区,为新疆旅游高质量发展注入新动能。

生态治理,守护绿水青山

春天,一牧场沐浴在温暖的春风中,仿佛一颗明珠静静地依偎在昆仑山的怀抱。

走进一牧场蓝湖生态园,只见职工群众正在忙着修剪果树,呈现出一幅人与自然和谐共生的美丽画卷。

生态环境是文旅产业发展的基础。一牧场坐拥昆仑山壮丽风光,雪山、草原、峡谷等自然景观相互映衬,构成如诗如画美景。近年来,一牧场持续加大对草原、森林的保护力度,植被覆盖率显著提升,草原愈发青绿,为这片土地增添了勃勃生机。一牧场始终将生态治理摆在首要位置,坚定不移地践行绿色发展理念。过去每到春季,漫天的黄沙袭扰镇区;如今,随着“绿水青山就是金山银山”理念的深入实践,一牧场实现了华丽转身。

2017年,一牧场党委采用生态园模式,在荒漠沙地建设了蓝湖生态园,将农事活动、自然风光、科技示范、休闲娱乐、观光采摘、生态环境治理等融为一体。如今,蓝湖生态园内种植了海棠树、苹果树、李子树、杏树、桃树等各类果树50余万株,成为当地职工群众和外来游客“春赏花、夏纳凉、秋采摘、冬戏雪”的好去处,也为职工群众带来了就业岗位和持续稳定的收入,成为一牧场文旅产业一张亮丽的名片。2021年,蓝湖生态园被评为国家3A级景区。

站在蓝湖生态园观景台上眺望,只见成片的树木郁郁葱葱,层层叠叠的树叶交织在一起,像是大自然精心布置的一幅画作,将远处的昆仑山衬托得更加圣洁与美丽。

蓝湖生态园工作人员马拜提·阿卜杜热合曼感慨道:“以前一牧场可没有这么好的生态环境。通过生态治理和绿化建设,如今,蓝湖生态园已经从荒漠沙地变成了牧场的果园和后花园。”

文化赋能,为发展注入强大动力

漫步在一牧场昆牧镇,能深切感受到昆仑山文化的深厚底蕴。

昆仑山不仅是自然之山,更是文化之山。近年来,一牧场深入挖掘昆仑文化、红色文化和民俗文化,并将其融入景区建设和旅游体验中,通过举办昆仑山大峡谷旅游文化节等活动,打造文旅品牌,为文旅产业发展注入了强大动力。

2024年,昆仑山大峡谷旅游文化节以“昆仑诗行 牧野长卷”为主题,融合文艺演出、创意市集、篝火晚会等多种形式,吸引了大量游客。

一牧场团结服务生态农庄经理刘永丽告诉记者,随着牧场举办丰富多彩的文体活动,农庄的生意越来越好,“如今,周边地区来的游客越来越多,旅游旺季农庄可以同时容纳三四百人用餐。2024年农庄一共接待游客7万余人。”刘永丽说。

这些文体活动为游客带来了精彩的视听盛宴,也为当地职工群众提供了展示自我的平台。在农牧产品展销区,昆仑雪菊、千年核桃、羊肉、玉木耳等特色农牧产品琳琅满目,吸引了众多游客的目光。

一牧场农业发展服务中心工作人员陈继雨介绍:“我们想借此机会,对一牧场特色农牧产品进行推广,让品牌更具市场竞争力。2025年我们的目标是打造‘昆仑拾宝’系列品牌,同时也将搭建农牧产品直播间,以打通网上售卖渠道。”

文化是旅游的灵魂,旅游是文化的载体。一牧场通过深入挖掘昆仑文化、红色文化和民俗文化,将其融入景区建设和旅游体验中,不仅为游客提供了丰富的文化体验,也为当地经济发展注入了新的活力。

兵地携手,共绘景区新蓝图

3月9日,新疆昆仑山景区创建国家级5A级旅游景区项目启动仪式在昆仑山景区举行,此次活动标志着昆仑山景区正式迈入创建国家5A级旅游景区的新征程。

据悉,昆仑山景区总面积为596.39平方公里,是兵地融合发展的示范性项目,由和田地区策勒县昆仑圣境(板兰格)景区和一牧场昆仑山大峡谷景区2个国家4A级旅游景区组成。

近年来,一牧场与和田地区策勒县携手,通过资源共享、市场联动,共同推进景区升级,形成“一红一绿”的文旅发展新格局。

在文旅产业发展进程中,一牧场还积极借助援疆力量,持续促进景区升级。

近年来,北京援疆资金被用于完善旅游基础设施、延长农牧业产业链等方面。同时,这些资金还用于景区智慧化升级,包括智能导览系统、电子票务系统安装和游客数据分析平台搭建等方面,为游客提供更加便捷和个性化的服务。

在景区升级过程中,一牧场注重提升游客体验。例如,在景区内新增多条生态步道和观景平台,方便游客近距离欣赏昆仑山的壮丽风光。此外,景区还引入了智能驾驶汽车,游客可以通过语音操控车辆,轻松游览昆仑山大峡谷。

“不需要任何按键,语音就可以操控车辆,还可以智能驾驶、自动泊车。‘智’驾游新疆,才能让人轻松、专注地感受新疆的美。”来自北京的游客张利体验后表示。

如今,一牧场已经端起“旅游碗”,吃上了“生态饭”,不仅美丽了牧场,朝着团结奋斗、繁荣发展的幸福生活迈进。

巍巍昆仑,白雪皑皑;千年玉脉,文化绵长。在这片昆仑山下的热土上,一牧场的文旅产业正焕发出勃勃生机。(兵团日报全媒体记者阿热依·热依哈巴提)

一路风景 一路收获

——兵团打造“行走的课堂”赋能青少年成长

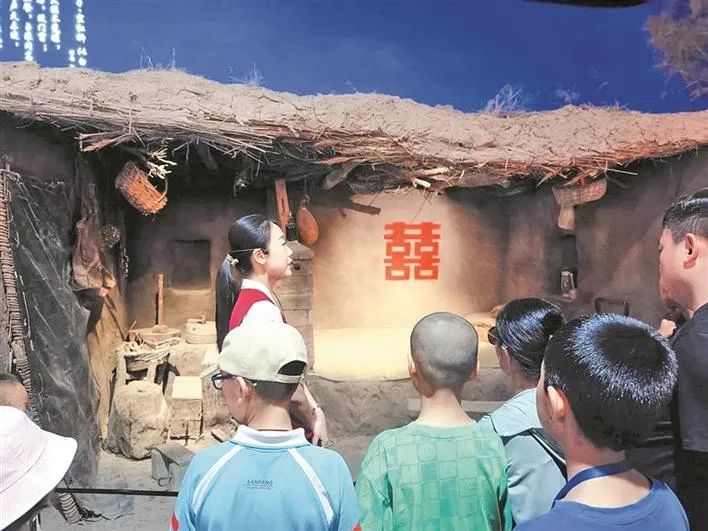

学生们在新疆兵团军垦博物馆参观(资料图片)。 石河子大学医学院团委 提供

在三师五十一团图木舒克土陶技艺馆的制作体验区,工作人员正在为学生讲解土陶制作技艺(资料图片)。 古兰拜尔·图尔荪 摄

在一师阿拉尔市三五九旅屯垦纪念馆内,“军垦小兵”研学营的学员正在为参观的学生们进行讲解(资料图片)。 青娟 摄

带领青少年行走乡野,在实践中锤炼田园生活技能;组织打卡博物馆,感受红色文化;参观科普基地,沉浸式体验科技的无限魅力……近年来,兵团各师市充分挖掘自身独特优势,将研学游精心打造成“行走的课堂”。青少年亲近自然,在沉浸式体验中感悟历史的厚重,在不知不觉间传承兵团精神。这种寓教于乐的精彩旅程,实现了知识增长与精神滋养的双重收获。

“研学+红色文化” ——在探寻历史中筑牢信仰根基

3月9日,一群小学生怀着崇敬的心情走进新疆兵团军垦博物馆。一张张照片、一件件陈列品将孩子们带回了那个激情燃烧的年代。学生们屏息凝视,低声交流,认真记录,仿佛穿越时空与革命先烈对话。

乌鲁木齐市第七十五小学的学生王骏豪驻足于一幅泛黄的老照片前。照片中,军垦战士在零下40摄氏度的严寒中,身着单薄破旧的棉衣,脸庞被冻得通红,却紧握工具,仿佛在向这恶劣的环境宣告绝不屈服。

“他们为什么不怕苦?”王骏豪问道,讲解员指着展柜中一件打满补丁的军大衣回答:“因为他们心中装着祖国,这份信念,让他们能战胜一切艰难困苦。”

“每次学生来博物馆,他们都会被那些老物件震撼。”新疆兵团军垦博物馆宣教科副科长、讲解员顾晨叶说,博物馆内陈列的军垦文物超过4000件,从地窝子复原场景到锈迹斑斑的垦荒工具,无声诉说着兵团人“献了青春献终身”的奉献精神。

在一师阿拉尔市三五九旅屯垦纪念馆,传承红色基因正以另一种方式呈现。3月12日,10岁的讲解员阿特拉·阿布都热合曼身着仿制军装,正为游客讲述“冰峰五姑娘”的故事。

作为“军垦小兵”研学营的优秀学员,他能准确复述当年女兵们如何在零下30摄氏度修筑乌库公路。“我想让更多人知道,我们的幸福生活是前辈用血汗换来的。”阿特拉·阿布都热合曼说。

自2021年以来,三五九旅屯垦纪念馆推出“军垦小兵”研学营,通过讲解培训与劳动体验,让青少年亲身领悟兵团人的使命担当,在实践中传承红色基因。

“红色研学不是简单的参观,而是要让孩子们在互动中思考‘我从哪里来、该往哪里去’。”三五九旅屯垦纪念馆研学部负责人青娟强调,通过角色扮演、故事讲述等形式,让兵团的历史转化为可触摸的记忆,筑牢青少年的家国情怀。

如今,兵团红色研学活动的形式越来越丰富多样。除了参观博物馆、纪念馆,还有重走沙海老兵路、体验红色文化节等活动,让孩子们在不同的体验中感受红色文化的魅力。

“研学+科技” ——在实践探索中激发创新潜能

近日,在十二师一〇四团“天鹅之乡劳动实践教育基地”的智能温室里,绿意盎然的蔬菜在无土栽培架上蓬勃生长,水雾缭绕间,一群小学生正踮脚观察生菜根系。

“这叫气雾栽培技术,营养液通过高压喷嘴形成气雾,直接供给植物根部!”讲解员话音未落,孩子们已迫不及待记录下这“未来农业”的神奇。

移步至农田,传感器宛如敏锐的“土壤卫士”,时刻监测着土壤的成分、湿度等关键数据。这些数据实时传输至中央控制系统,系统依据数据分析结果,精准调控农田的灌溉、施肥以及松土深度与力度等各项农事操作。

“想要种田不费力,还要懂科学!”昌吉回族自治州第二中学学生杨嘉亮感叹道。

“天鹅之乡劳动实践教育基地”开发的研学游,不仅包含讲解参观、种田等活动,更有农耕古法造纸、植物萃取、自然科普、手工制作等拓展项目。其独特的教育价值和体验感,让学生开阔眼界、增长知识、收获成长。

“我们基地构建了‘农耕+非遗+科技’课程体系。”新疆树人全程教育科技发展有限公司教务主任韩腾展示着课程图表,还有智能种植等现代科技项目。据介绍,“天鹅之乡劳动实践教育基地”2024年接待游客超5万人次。

在新疆天业(集团)有限公司全国科普教育基地,来研学的孩子们仿佛置身于一个充满趣味与知识的工业世界。在这里,孩子们近距离接触聚氯乙烯高发泡材料研发的创新成果,深入探究微咸水循环利用技术的精妙之处,还能直观观摩先进的工业废水零排放系统,感受其在环保领域的卓越成效。

孩子们还能投身于一系列富有深度的实践活动中。亲手设计简易水处理模型,通过搭建装置、调试流程,真切理解水处理的基础原理;参与节水灌溉编程挑战赛,在实验室模拟化工产品合成过程,探究材料科学在环保中的应用,深层次地了解工业实验背后蕴藏的科学知识。

“现在的孩子获取知识的渠道越来越多,实地参观感受,亲子动手操作,都深受孩子们的喜爱。”家住乌鲁木齐市的杨丽珍,趁着周末带孩子来到新疆天业(集团)有限公司全国科普教育基地参观学习。

研学游,“游”是载体,“学”是目的。兵团探索始终紧扣“自然为基、科技赋能”的主线,让科技不再局限于课本公式,文化不再尘封于博物馆,创新的种子在与自然共舞的实践中悄然萌发。

“研学+非遗” ——在亲身体验中厚植精神沃土

“孩子们注意看,这个汉代的双耳陶罐肩部有独特的弦纹装饰,这是古丝绸之路商队用来固定绳索的智慧设计。”在位于三师五十一团的图木舒克土陶技艺馆内,讲解员满怀热忱地向孩子们介绍着土陶的悠久历史。

在土陶工艺展览厅,错落有致摆放的陶器在柔和射灯的映照下,泛出温润且迷人的光泽。从造型简约古朴、尽显岁月沉淀的陶罐,到形态灵动、别具一格的陶俑,每一件展品都散发着浓厚的岁月气息。

来到土陶馆制作体验区,孩子们正在动手制作属于自己的陶艺作品。“孩子们,先感受泥土的温度。” 陶艺师刘克林将一块湿润的陶土轻轻按在拉坯机转盘上,示范着如何用拇指在土团中心开孔。

浸泡陶土、用力揉捏,来自喀什市的小游客李湉心正在专注地揉捏陶泥,她的小手沾满了泥土,但她却毫不在意,完全沉浸在火与土的艺术魅力中。

在这里,“研学+非遗” 模式正让传统文化焕发新生。

“当孩子们捧着亲手制作的土陶作品爱不释手时,文化自信的种子就播撒在了心田。”三师图木舒克市团委副书记安莲莲表示,这种沉浸式体验不仅为土陶技艺的传承注入青春活力,更在青少年心中建立起非遗与时代对话的精神纽带,让千年匠心在指尖绽放新生机。

而这样的文化浸润并非个例。在兵团各师市,形式多样的非遗体验正以“活态传承”的方式,为青少年构筑触摸历史、对话传统的桥梁。

八师石河子市军垦剪纸,于红纸翻飞间细述屯垦往事;五师双河市毡绣布绣,在一针一线中传承游牧文化;九师白杨市套彩烙画,凭炽热匠心延续传统技艺;十师北屯市烧蓝工艺,于烈烈火焰里重焕艺术生机。兵团各师市组织孩子们参与动手实践,使其沉浸于非遗文化的浓厚氛围中,深切感受非遗文化的深厚底蕴与无穷魅力。

从红色场馆到科技基地,从田间地头到冰雪天地,研学游成为传承兵团精神、促进全面发展的重要载体,为青少年的成长和发展提供更加广阔的空间。(兵团日报全媒体记者朱丹丹)

作者: 编辑:陈鑫

公网安备 66140002000101号

公网安备 66140002000101号