情牵昆仑·援疆故事 | 跨越山海育桃李:焦艳玲的四年教育援疆路

“焦老师,您最近还好吗?等您有时间咱们好好聚一聚。“近日,在北京读大学的两名学生给焦艳玲打来电话,畅谈未来 —— 一位即将在北京开启职业生涯,另一位则怀揣报国之志,计划毕业后投身军旅,师生三人热切地商量着相聚的日子。

这份真挚的师生情,源于焦艳玲四年扎根昆玉的教育坚守。如今,距离她结束援疆回到北京已有一年,她带的昆玉学生走进大学后遇到高数难题,还是会第一时间想起她,而她总能耐心推荐学习平台和资料;在北京附近读书的昆玉学生,到京游玩时总会第一时间与她相聚,延续那段深厚的师生情。

“在那里,我收获了最纯粹的信任与喜爱,看着他们越来越好,比什么都开心。”虽已离别一年,焦艳玲的话语里仍满是对昆玉的眷恋,那片挥洒过汗水的土地,始终是她心底的牵挂。

跨越山海,让教育梦想落地生根

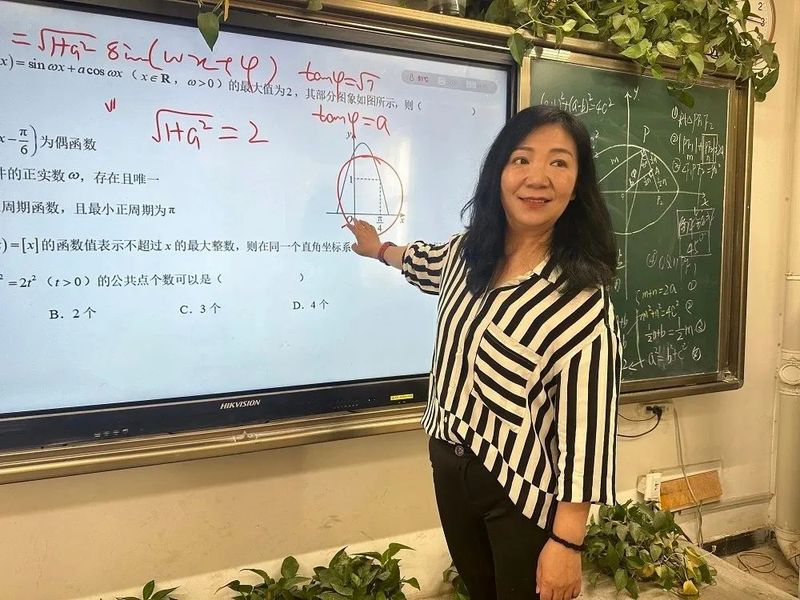

在位于塔克拉玛干沙漠南缘的第十四师二二四团中学教室里,曾有这样一个忙碌的身影:她手持粉笔,在黑板上勾勒知识的蓝图;她笑容满面,用温暖的话语点燃学生眼中求知的光芒。她就是焦艳玲,一位北京援疆教师。

早在2013年,焦艳玲就怀揣着教育援疆的炽热梦想,提交了援疆申请,可惜未能如愿。但梦想的火种在她心中从未熄灭,2020年10月,时隔7年,她毅然背起行囊,跨越3700余公里,从繁华的首都北京来到新疆,开启了她的圆梦之旅。

初到二二四团中学,焦艳玲面临诸多挑战。干燥的气候、频繁的沙尘天气,与北京截然不同的环境,都在考验着她的意志。然而,当她看到当地教师渴望提升教学水平的眼神,看到学生们对知识充满渴望的目光,她便下定决心:一定要在这里做出一番成绩。

深耕细作,以“种子精神”培育教育力量

焦艳玲深知,援疆教育不能只是简单的“输血”,更重要的是“造血”,要为当地留下一支带不走的教师队伍。她以“种子精神”自励,将自己当作一颗教育的种子,在南疆的土地上生根发芽,传播先进的教育理念和方法。

为深入了解当地教学情况,焦艳玲开启海量听课模式。她的办公桌上,一摞厚厚的听课记录整齐摆放,详细记载着从入校第一堂课起,无数课堂的点点滴滴。每次听课,她都全神贯注,认真记录优点与不足,课后还会与当地教师深入交流,毫无保留地提出建议。她常说:“只有通过不断地听课、评课,才能发现问题,找到改进方向,帮助当地教师快速成长。”

除听课之外,焦艳玲精心准备示范课和公开课,为当地教师提供学习范例。课堂上,她巧妙设计教学环节,运用多样化教学方法,充分调动学生学习积极性。她的课堂生动有趣、活力满满,让学生在轻松氛围中掌握知识。同时,她还组织开展各类教学研讨活动,与教师们探讨教学难点和热点问题,因地制宜设计教学方式方法。

在焦艳玲的努力下,二二四团中学教师队伍发生显著变化。她成立了十四师首个名师工作室“焦艳玲京昆名师工作室”,带领教师开展课题研究,开发特色校本教研活动。在她的指导下,工作室成员在北京市、兵团、和田地区、十四师等各项学科基本功、论文等比赛中获奖数十项。其中,在北京市数学会举办的第11届中小学数学教师论坛上,“焦艳玲京昆名师工作室”团队特色教研成果被评为一等奖,论文及教学设计成果获二等奖三项、三等奖六项。这些成绩,是对当地教师努力的肯定,更是对焦艳玲辛勤付出的最好回报。

因材施教,用爱点亮学生的逐梦路

在培育教师的同时,焦艳玲的心始终系着学生。她所带的高三文科班学生数学基础薄弱,为帮助学生提高成绩,她采取分层教学方法,根据学生不同水平制定个性化教学方案。她注重培养学生的学科核心素养,通过设计有趣问题、组织实践探究课等方式,激发学生学习兴趣,让学生真正爱上数学。

性格内向的李旭辉,曾因数学成绩不理想而逐渐失去学习信心。焦艳玲发现后,每日课后都会为他单独辅导,从最基础的知识点讲起,还不断鼓励:“不要害怕犯错,每一次错误都是进步的机会。”渐渐地,李旭辉开始主动提问,脸上重现笑容。高考前一晚,他红着眼眶对焦艳玲说:“老师,没有您,我不敢想象自己能走到现在。”这份真挚的情感,成为焦艳玲心底最温暖的珍藏。

2021年高考,她所带班级的数学成绩创造了学校历史:最高分、平均分、高分段人数都刷新纪录,仅及格以上的高分段人数,就超过了学校历届文科总和。学生们抱着她哭:“焦老师,您让我们知道,数学不难,梦想也不远!”那些与学生相处的细节,成了她最珍贵的记忆。

第一期援疆工作临近尾声,学生们尚不知晓她已申请第二期援疆。那段日子里,班级的女生们每天回到宿舍后轮流伏案,在留言册里写下饱含深情的信件,还贴上自己的照片,嘱咐老师回到北京再打开。当焦艳玲翻开这本承载着满满心意的留言册,字里行间的不舍与依恋,让她泪湿眼眶,这份感动深深烙印在焦艳玲的记忆深处,她决定继续留下来,又申请了二次援疆。

初心不改,让教育的光芒持续闪耀

2024年高考结束,焦艳玲二次援疆也即将划上句号,离别之际,学生们含泪送别,当地教师依依不舍。焦艳玲知道,自己播下的教育种子已经在这片土地上生根发芽,未来必将茁壮成长。

2024年年底,焦艳玲荣获首都劳动奖章,这份荣誉不仅是对她个人的褒奖,更是对她援疆工作的高度认可。她用实际行动诠释了教育工作者的担当与奉献,也激励着更多人投身到教育帮扶的伟大事业中。

回顾援疆经历,焦艳玲坦言,这是她职业生涯中最宝贵的财富。“援疆四年,我读懂了很多。”焦艳玲说,昆玉的沙尘磨硬了她的肩膀,让她懂得教育公平是每个孩子的权利;老兵们“扎根边疆、奉献一生”的精神,让她明白教育是铸牢中华民族共同体意识的基石;而那些孩子的笑脸、当地教师的信任,让她更清楚教育的本质是“用生命影响生命”。

如今,焦艳玲仍然经常和二二四团中学的师生视频通话,分享北京的教学动态,也倾听昆玉市的新变化。她说:“希望教育的接力棒一直传下去,让南疆的孩子都能走出沙漠,看到更广阔的世界。”

从首都到昆玉,4千多公里的距离,焦艳玲用四年时光丈量出教育的深度。那些她播下的种子,正在昆仑山脚下发芽、生长,终有一天会连成一片森林,为这片土地挡住风沙。 (师市融媒体中心记者 李晓丽)

作者: 编辑:陈鑫

公网安备 66140002000101号

公网安备 66140002000101号