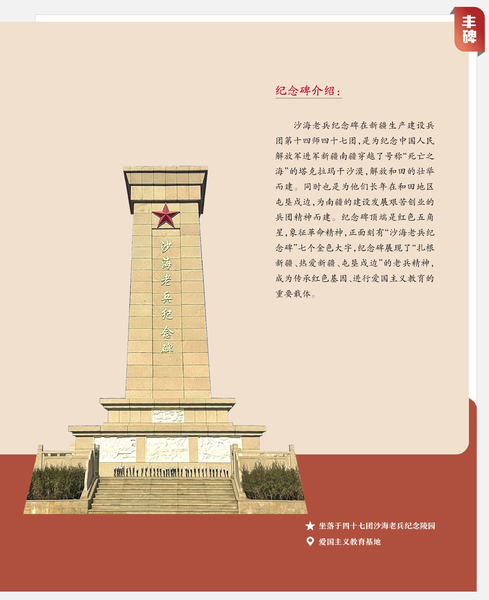

青山埋忠骨 大漠葬英魂——四十七团沙海老兵纪念碑

沙海老兵纪念碑见证着1800多名官兵徒步穿越“死亡之海”、解放和田的壮举。老兵们“献了青春献终身,献了终身献子孙”,如同胡杨般扎根边疆,永远激励着后人。

塔克拉玛干沙漠腹地绿洲,胡杨活着千年不死、死了千年不倒、倒了千年不朽。同在这片土地上,有着一个像胡杨一样的英雄群体——沙海老兵。

1949年12月5日,中国人民解放军第一野战军第一兵团二军五师十五团(该团前身为抗日战争时期八路军一二〇师三五九旅七一九团)1800多名官兵徒步穿越塔克拉玛干沙漠,胜利解放和田,立下赫赫战功,扎根大漠、开荒造田、屯垦戍边,形成“扎根新疆、热爱新疆、屯垦戍边”的老兵精神。

从阿克苏到和田,一条是沿公路绕行上千里的坦途,另一条则是横穿“死亡之海”的险径。前者需耗时50余日,后者则意味着与“进去出不来”的塔克拉玛干沙漠正面搏杀。为了争取时间,早日粉碎敌人的阴谋,解放和田人民,十五团毅然选择了徒步穿越塔克拉玛干沙漠!

1949年12月5日清晨,成千上万的各族群众敲锣打鼓,跳着舞、唱着歌,欢送部队出征。一声军号响起,十五团官兵雄赳赳气昂昂,高喊着“穿过大戈壁,长征见高低”的口号开进了茫茫大漠。在沙漠中行军,许多困难都是难以想象的。官兵们全副武装,背负着枪械、弹药、圆锹、炒面和行囊——每人负重近70斤,机枪连官兵的负重就更多了,在平地上走路都很吃力,何况是在沙地急行军,有些地方流沙没过脚脖子,几里路下来,浑身大汗。

进入沙漠后,越深入,越难走。十五团官兵用昂扬的斗志,同风暴、流沙、干渴、严寒拼搏,历经千难万苦,经过18天的艰难跋涉,行程790多公里终于到达和田。

12月22日,部队举行了入城式。为了表彰十五团进军和田的胜利,12月25日,第一野战军司令员彭德怀和政治委员习仲勋特向十五团发来嘉勉电,十五团进驻和田,“冒天寒地冻,漠原荒野,风餐露宿,创造了史无前例之进军纪录……特向我艰苦奋斗胜利进军的光荣战士致敬!”硝烟散尽,十五团官兵收到一道命令:“十五团驻和田万不能调。”于是,这群南征北战的勇士,俯身成为大漠的第一代拓荒者。1950年,十五团共开垦荒地2.3万亩、播种2.2万亩。1952年,部队就地转业,开始了边疆生产建设,在亘古荒原中建起了如今的新疆生产建设兵团第十四师四十七团。从此,塔克拉玛干沙漠西南部的这一片沙漠绿洲进入了一个崭新的历史时期。

正是这样一群老兵,他们“献了青春献终身,献了终身献子孙”,最终将人生“种”在了这片沙海。历史是最好的教科书,历史是最好的营养剂。像这样深入人心的“红色之旅”,每天都在老兵精神展示馆开启。历史的烟云虽已散去,岁月终会留下不灭的印痕。这里如今已再难见沙海老兵的身影,但他们播下的精神火种,就像这塔克拉玛干的沙子,散是一粒沙,聚是一片“海”,依然澎湃着惊人的力量,深埋着无穷的宝藏。

作者: 编辑:张煜

公网安备 66140002000101号

公网安备 66140002000101号