沙海里,3万株胡杨幼苗傲然挺立

沙海里,3万株胡杨幼苗傲然挺立

——兵团积极探索荒漠化治理实践路径

8月的塔克拉玛干沙漠南缘,骄阳似火。喀什地区泽普县塔克拉玛干沙漠边缘阻击战项目区内,3万株刚移栽的胡杨幼苗在热浪中傲然挺立,嫩绿的枝叶泛着光泽。这是我国首次利用胡杨快速育苗技术进行规模化育苗移栽,实现了胡杨育苗周期从2至3年压缩至半年的技术突破,按下了我国西北生态屏障建设“加速键”,为荒漠化治理积极探索“兵团方案”。

拯救——

万里寻种守护“基因宝库”

8月11日清晨,塔里木大学生命科学与技术学院教授李志军的身影已出现在移栽区。她俯身贴近幼苗,指尖轻触叶片,目光里满是欣慰。“一周前栽下的苗,全活了!”这位深耕胡杨研究30余年的学者,声音里带着抑制不住的激动。

在喀什地区泽普县塔克拉玛干沙漠边缘阻击战项目区,塔里木大学生命科学与技术学院教授李志军(左)和科研团队成员一起移栽胡杨幼苗(摄于8月11日)。兵团日报常驻记者 林国强 摄

这片总数3万株的幼苗,是她和科研团队今年春夏在温室大棚精心培育的成果,其背后,是一场已持续十余年的“种质资源保卫战”。

作为对抗荒漠侵袭的“硬核”树种,胡杨防风固沙作用显著。我国拥有全球61%的胡杨林,其中89%集中于塔里木河流域。自新疆启动“塔里木河流域胡杨林拯救行动”以来,国家每年安排专项资金用于胡杨林引洪补水附属设施建设。截至2024年底,已累计完成1662.37万亩胡杨林的引洪灌溉。

近年来,随着天然胡杨林生态补水持续推进,补水区域大片胡杨林重新焕发出生机。然而研究发现,胡杨落种后自然萌发的幼苗稀少,遗传多样性降低,存在胡杨林群落退化的隐忧。

“自然条件下常这样:来水时种子还没熟,等种子成熟飘落了,水源又错过了。”李志军解释道,“我们科研团队试过采取人工育苗移栽来解决这个问题,可大田育苗要两三年才能出圃移栽,移栽还得断根,成活率不足五成。”

20世纪90年代,李志军带着科研团队一头扎进荒漠,开启胡杨保育研究。那时,可借鉴的资料寥寥无几,他们只能像沙漠里的胡杨一样,在未知中扎根探索。

为摸清胡杨“家底”,科研团队的足迹遍布全国各地的64个县市,还前往哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等国家进行考察。如今,4779份胡杨种质资源在实验室成功“安家”,90%以上分布范围的遗传多样性得到保存。科研团队更是突破了雌雄株分子鉴定的技术瓶颈,为人工种植胡杨行道林和防护林做好了准备。

诞生——

实验室里破解“生长密码”

种质收集仅是起点,更艰巨的挑战在于育苗。

“一粒种子要长成可移栽的幼苗,得闯过‘三关’。第一关,就是要在野外采集成熟饱满的果实。”李志军向记者解析道。

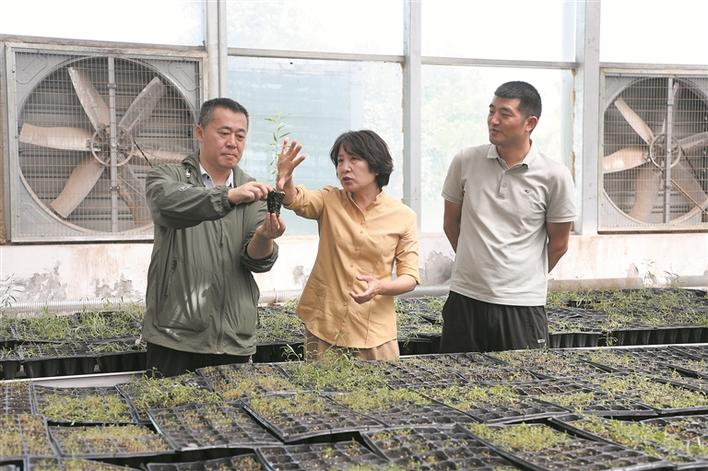

在喀什地区泽普县育苗大棚里,就胡杨幼苗生长情况,塔里木大学生命科学与技术学院教授李志军(中)与技术人员进行交流(摄于8月8日)。兵团日报常驻记者 林国强 摄

每年7月,胡杨进入生长旺盛期,这也是种子采集的黄金期。每到这个时节,李志军就会带领科研团队奔赴各地胡杨林,开展种子收集与调查研究。

“种子一旦落地就很难捡拾,必须在其成熟却未开裂前采摘。”李志军说,成年胡杨大多高达15米,且多生长在荒漠戈壁深处,车辆往往开不进林地,科研团队成员只能徒步前往。烈日炙烤下,戈壁地表温度高达四五十摄氏度,蚊虫在耳边嗡嗡作响,脚下是沙地和松动的碎石,稍不留意就可能滑倒——这样的采集场景,对科研团队的成员们而言早已是工作常态。

闯过采集关,采回的果实需经脱粒、净种筛选、贮藏等多道人工处理工序,才能进入第二关:育苗试验。科研团队成员要在实验室中测试种子在不同基质、光照、温湿度条件下的萌发和幼苗生长状态,以找到最优的幼苗培育参数。

种子萌发后长成的幼苗还要闯过第三关——幼苗大田移栽。经过近3年的探索,到2023年6月,首批进入“三关”的近万株胡杨幼苗在试验田成功完成了移栽试验。随后两年,科研团队成员根据幼苗的生长适应情况,分赴不同区域开展适应性种植试验。

“今年4月,在李老师的带领下,我们在智能温室培育出30万株胡杨幼苗,目前正陆续移栽到塔克拉玛干沙漠边缘。”科研团队成员、塔里木大学生命科学与技术学院副教授盖中帅指着温室里整齐排列的幼苗介绍,“以往大田播种育苗,从播种到幼苗出圃至少需要两三年。我们通过建立精准水肥调控、智能化管理和标准化生产体系,仅用4个月就让幼苗长到了20厘米高,育苗移栽周期压缩至半年,苗木质量和育苗移栽成活率都得到了显著提升。”

采用快速育苗技术培育的胡杨幼苗(摄于8月11日)。兵团日报常驻记者 林国强 摄

走进塔里木大学李志军科研团队的实验室,记者看到,育苗盘整齐排列,不同种质的胡杨幼苗在其中生长,温湿度、光照等参数在显示屏上实时呈现。

“以前育苗靠天吃饭,现在我们能‘定制’生长环境。”盖中帅语气中满是自豪,“人工育苗加上节水滴灌技术的应用,摆脱了天然胡杨林种子自然更新受季节和洪水限制的困境,可随时在林中空地补植,这样一来,胡杨种群更新效率大幅提高,为胡杨林保护装上了‘加速器’。”

成长——

大漠边缘筑起“绿色长城”

8月4日正午时分,喀什地区泽普县奎依巴格镇斯日木村外的戈壁滩上,毒辣的日头把地面晒得滚烫,李志军和科研团队的成员们忙着将一捆捆裹着保湿布的胡杨苗从皮卡车上卸下来,汗珠顺着脸颊滚落。

“你瞧,这些苗长到20多厘米高就能移栽了。”李志军顺手拈起一株幼苗,用镊子轻轻一提,整株穴盘苗连带着完整的土坨稳稳脱出,在湿润的基质里舒展开来的根系如丝。“咱们用穴盘苗移栽,能把幼苗主根、侧根全部护得严严实实,水分、养分一点儿都不流失,成活率自然大幅提升。”

喀什地区泽普县塔克拉玛干沙漠边缘阻击战项目区胡杨幼苗移栽现场(摄于8月11日)。兵团日报常驻记者 林国强 摄

为让胡杨幼苗能稳妥地在砂石地里“安家”,现场的科研人员往刚挖好的树坑里施入保水剂和有机肥,白色的保水剂颗粒混着黑色腐殖土,在金黄的沙砾戈壁中格外显眼。

“这保水剂可是‘蓄水神器’呢。”盖中帅抓起一把混有保水剂的土壤演示,“水凝胶能锁住水分,干旱时再慢慢释放,保水效果是普通方式的3倍。”

目前,30万株胡杨幼苗正分批移栽至塔克拉玛干沙漠南缘的试验区域。试验数据显示:2月培育、6月移栽的幼苗,当年10月即可长至近1米高,次年最高能长到2米,且越冬成活率极高。

“胡杨虽需10年左右才能成材,但它的根系能牢牢锁住沙土,叶片可涵养水分,是维护荒漠生态系统的稳固基石。”李志军望着风中摇曳的幼苗介绍,除了不可替代的生态价值,胡杨更是“全身是宝”:木材是优质的建筑与家具用材,叶片可加工为饲料,木纤维是上等的造纸原料。规模化种植胡杨,既能筑牢生态屏障,又能催生苗木产业,为乡村振兴注入新动能。

当前,李志军科研团队正全力攻关抗逆性基因研究,系统推进分子育种工作。

“胡杨种子里还藏着‘宝贝’——抗旱、抗盐、抗病的抗逆性基因,都是千万年风沙淬炼出的‘生存密码’。用好这些基因,创制新种质、培育优质品种,就能进一步筑牢西北生态屏障,为荒漠化治理提供更为坚实的科技支撑。”李志军说。

作者: 编辑:张煜

公网安备 66140002000101号

公网安备 66140002000101号